凄凉的锁(第2/9页)

“那么那个袁斌明天晚上也必须在南边的小木屋睡一晚咯?”我疑惑地问。结果换来姐姐肯定的回答。然而这时我并没有意识到,这个古老的习俗,会成为接下来要发生的悲剧的装饰品。

第二天,也就是姐姐婚礼的前一天,我见到了许多乡里乡亲的长辈,还有一些小时候一起玩的同伴。下午,大家围坐在我家门口听我讲在城里读书的种种经历,谈笑风生,气氛很融洽。这些杂七杂八的事这里就不多叙述了,直奔那个悲剧的主题。

这天晚上,我终于见到了姐姐的准新郎。他和我想象中的完全不同,一张下巴布满胡楂的方脸,魁梧的身材,大冬天的却只穿一件布满褶皱的长袖衬衫,给人感觉像吃饱老酒的醉汉。姐姐难道真的喜欢他吗?夜间10点过后,他按照习俗的规定,独自走进小木屋,除了一瓶水,他不能带任何东西。村长在外关上小木屋的门后,将一把铜制挂锁扣牢门缘和门框上的两个铁扣,他推了推门,确定已经打不开。这间小木屋位于村子的最南边,只有一扇镶有紧密铁条的窗户。

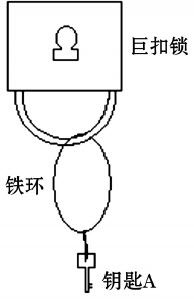

接下来要说说能打开那把铜挂锁的钥匙了。为防混淆,暂把这把钥匙命名为钥匙A。这把钥匙也有特殊的安排,它将被放置在一间值班室内。值班室是跟袁斌所待的小木屋相隔一条河的另一间屋子,它只有五平方米左右的大小,里面只是简单地放了张陈旧的折叠式躺椅。今晚村长就会待在这里值班。这间屋子也只有一扇低矮的窗,就在窗边的墙上,固定着一把巨大的扣锁。而那把钥匙A,必须被锁在这把巨扣锁上。(如图)

根据图来说明:钥匙A和铁环之间已用钢丝紧系并焊牢,而铁环又穿进了锁扣。所以要拿走钥匙A,就必须打开这把巨扣锁。巨扣锁的钥匙要由女方家人保管,经提议这次的钥匙由我来保管,这把钥匙暂时叫它钥匙B。要强调的是,钥匙A和钥匙B均只有一把。总之,谁要进入袁斌所待的木屋,必须先从我这拿到钥匙B打开值班室的巨扣锁,再拿走钥匙A去开小木屋的铜挂锁。

这些烦琐工作的目的是双保险作用,既防止女方徇私偷偷给男方送食物等违规品,又避免其他不相干的村民——包括村长在内去骚扰男方。看来村民们还是很严格遵守老祖宗传下来的规矩的。

夜渐渐深了,天空开始飘雪,气温骤然下降。幸好小木屋里准备了足够的棉被,御寒方面应该不成问题。我望着河对岸孤寂的小木屋,些许亮光从小窗挤出,开着灯睡觉更能壮胆吧。村长已经在这边的值班室点起了煤炉,他年约五十,老态龙钟的脸上透着一丝干练,浑身被厚厚的棉衣包裹着,活像一个正在执行任务的边防战士。

“村长你辛苦了。”我一边搓手取暖一边哈着热气说。

“没事,才一晚上而已。希望这小伙子能通过考验啊。”他刻意摆出一副忧郁的神情说。

“不会有事的吧,难道真存在诅咒什么的?”

“说不准哦……”丢下这句意味深长的话,村长利索地关上值班室的木门,把我一个人留在屋外。我听见村长拉动插销把门反锁的声音,看来是暗示我快点回家。于是我打着伞,一路小跑赶回了家里。向姐姐和父亲报告那边的情况后,我埋头睡下。然而,身体在床上辗转反侧就是睡不着,我想一来可能是不习惯新的睡眠环境,二来也许过于兴奋了吧。整夜,我总是时不时去摸索睡裤口袋,确认巨扣锁的钥匙一直在身上。就这样折腾到清晨的曙光闯进我的屋子,我干脆起床等着。我看了看手表,6点不到,再过1小时就要去那边开门了,也就意味着仪式的结束。

漫长乏味的等待后,我再次看了看表,6点45分,该出门了。我披上外衣,走出自己的房间,顺势看见睡眼惺忪的父亲已经坐在了外屋。他揉了揉眼睛,表示要和我一起过去。

雪仍然在下,我和父亲消瘦的身躯并挤在一把薄薄的黑伞下,踩着厚厚的积雪向村子南边进发。来到值班室的门口,村长和几个村民已经等在那里了。我从口袋里摸出那把黑漆漆的巨扣锁钥匙,走进狭窄的值班室,用它打开巨扣锁,拿下接有铁环的挂锁钥匙。这把冰凉的铜钥匙透着丝丝寒光。我把它递给村长,村长却叫我拿着,表示等会儿由我来开小木屋的锁。接下来我们一行要赶往河对面的小木屋,众人沿着苍凉的河岸走着。雪下得更大了,河面上已经结了一层厚厚的冰。我倒挺想从冰面上直接穿过河去,但又怕滑倒受伤,还是放弃了此念头。